この記事では、樹木を加害する “ケヤキヒトスジワタムシ(別名:ケヤキフシアブラムシ)” について、当サイトの管理人 “kodachi” が本などで調べたことを記録しています。

目次

分類

“ケヤキヒトスジワタムシ(別名:ケヤキフシアブラムシ)” はカメムシ目アブラムシ科に属する虫です(学名:Paracolopha morrisoni (Baker))。

加害樹種

“ケヤキヒトスジワタムシ” は、ケヤキを加害します。

形態

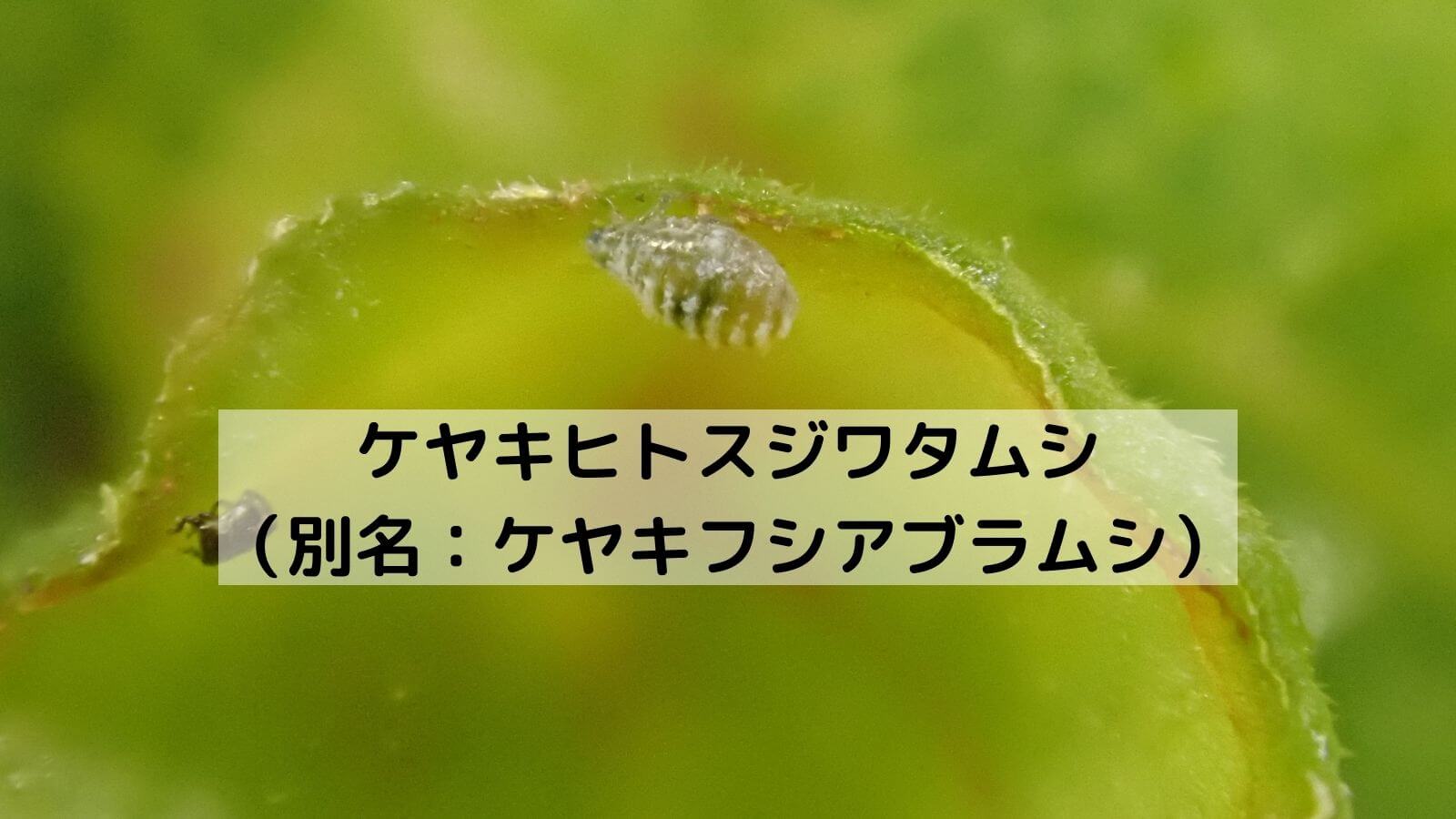

成虫の体長は1mm以下、有翅胎生雌虫の体長は約1.9mmです。

通常、成虫に翅はなく、生息密度が高くなると翅のある個体が現れて、群れの中の一部が別の場所に移動して増殖します。

生活史

- 樹皮の隙間で卵越冬

- 春季、新葉が展開する頃に孵化し、孵化幼虫が新葉の裏面に寄生

- 幼虫に吸汁された部分はその刺激によって陥没するように葉の表側にこぶのようにふくれだし、入り口は閉鎖される(その時、そこにいた幼虫が虫こぶの中に取り込まれる)

- 幼虫は虫こぶの中で増殖し、6月頃有翅胎生雌虫となって虫こぶから脱出

- 脱出した有翅虫はササやタケなどへ移住し、そこで増殖

- そして、秋(10月頃)にはケヤキに戻り樹皮の隙間に両性雌虫を産む

- 両性雌虫は体内に卵を持ったまま固着死亡し、卵はその体皮で保護された状態で越冬

- 卵翌春には親虫の体皮ははげ落ちて卵が露出

被害の特徴

防除方法

物理的予防

6月頃、虫こぶから脱出した有翅虫はササやタケなどへ移り、そこで増殖しますので、ケヤキの近くにササやタケを植栽しないようにします。

化学的予防

“ケヤキヒトスジワタムシ” は、新葉が展開する前から幼虫の状態で新芽の周りに待機していますので、新葉が展開する頃に新芽の部分を狙って殺虫剤を散布します。

物理的駆除

有翅胎生虫が虫こぶから脱出する前に、被害葉を見つけて除去します。

使用できる農薬

ギャラリー

よろしければ下の記事も見てさい。

あわせて読みたい

ケヤキの葉にコブが・・・|ケヤキヒトスジワタムシ(別名:ケヤキフシアブラムシ)

【症状】 近所の公園に植っているケヤキの若葉にこぶのようなものを発見しました(写真1)。 写真1 ケヤキの葉に発生したこぶ状物 よく見ると付いているのではなく、…

コメント